Research

生物が生産する天然有機化合物は、

多彩な構造と生物活性を有しています。

天然物化学は、日本の「お家芸」と言われています。

日本での有機化学研究の黎明期に、

有機化学第一研究室の初代教授 真島利行先生によって、

漆の成分ウルシオールの構造研究が行われて以来、

多くの天然物が構造決定・合成されてきました。

一方で近年、欧米を中心にケミカルバイオロジー(化学生物学)が

化学の中核分野として台頭してきました。

現代では、伝統的な天然物化学を最新のケミカルバイオロジーと融合することが強く求められています。

【天然物ケミカルバイオロジーとは?】

ケミカルバイオロジーとは、「化学を用いて、遺伝学を主とする生物学ではアプローチできない生物科学研究を行う」学術分野です。手法は主として有機化学・生化学、研究目的は生物学です。天然物ケミカルバイオロジーは、生物の機能をコントロールする生物活性天然物を化学ツールとして、遺伝学研究ではアプローチが難しい生物現象の分子機構の解明と、その化学的制御を目指します。

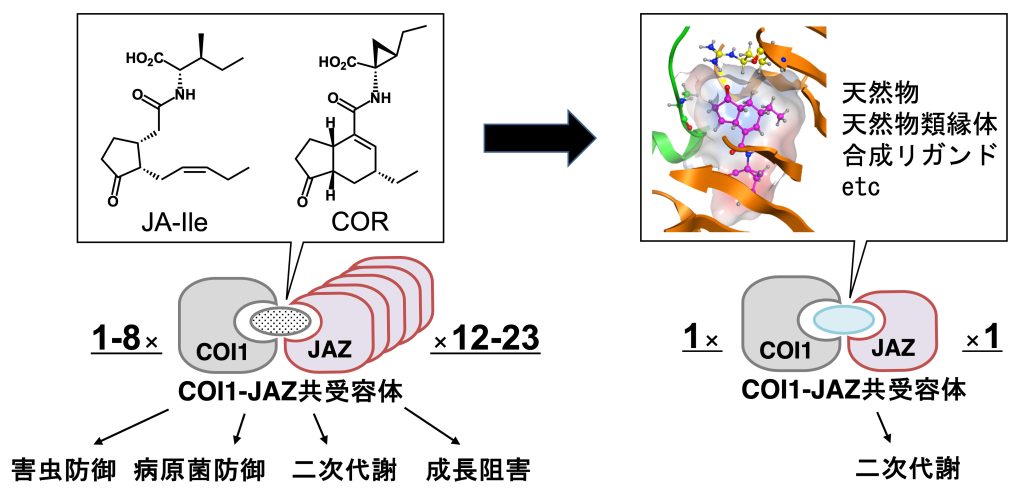

【植物ホルモン受容体と人工分子糊】

世界の研究の中心は、環境、エネルギー、食料、医療にフォーカスされており、それらのいずれにも強く関わる植物の重要性はいや増すばかりです。植物では、生体機能のほとんどが、小分子である植物ホルモンによって制御されています。植物個体には、1種類の植物ホルモンに対して10数種から100種以上の受容体サブタイプが存在するため(遺伝的冗長性)、植物ホルモンは多様な生物応答を制御できます。

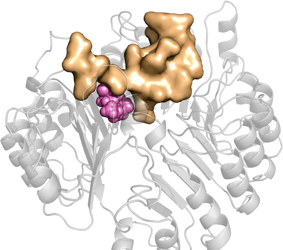

私たちは、天然物をツールとするケミカルバイオロジーによって、植物ホルモン ジャスモン酸イソロイシン(JA-Ile、図1)の多数の受容体に対して選択的に作用する人工分子の開発を目指しています。植物ホルモンJA-Ileは、生体内で2つのタンパク質間の相互作用(protein-protein interaction, PPI)を誘導する分子糊 (Molecular Glue)として働くユニークな分子です。人工分子糊を作るには、植物科学に創薬化学的あるいは生物有機化学的アプローチを融合したケミカルバイオロジー研究が最適です。我々は既に、天然物コロナチン(図1、COR)の立体異性体ライブラリーを構築し、それを用いたスクリーニングから、共受容体サブタイプに高選択的に結合するリガンドを開発しました(Nat. Commun. 2018、Commun. Biol. 2023)。JA-Ileが引き起こす多様な生物応答の中から望む応答だけを引き起こすことで、重要な生物活性をもつ天然物の生産活性化や外敵に対する植物の防御応答を選択的に活性化できる分子技術の開発を目指しています。

【植物ホルモンの代謝・生合成酵素と新規植物ホルモンの探索】

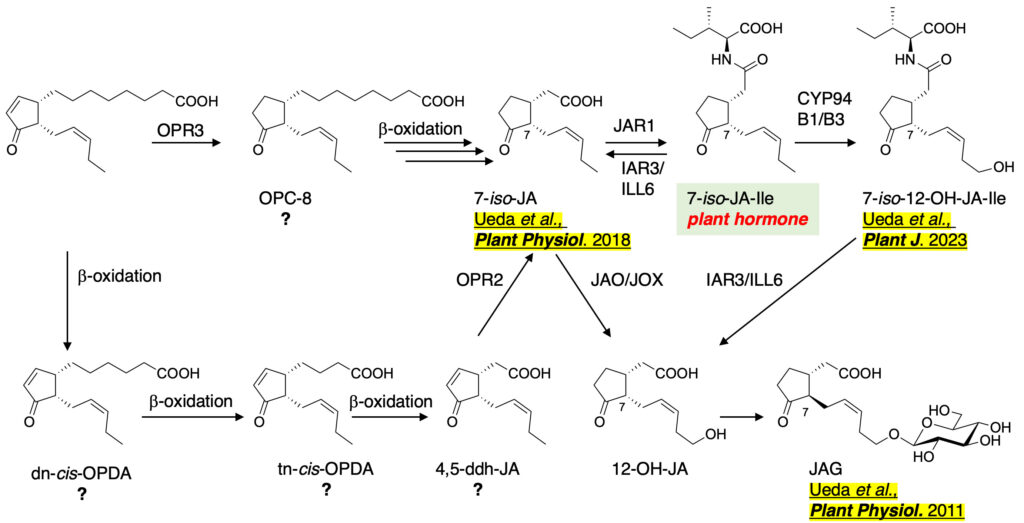

植物ホルモン ジャスモン酸類は脂質分子を原料として生合成され、酸化などの生体内反応を経て不活性化されると考えられていました。最近、私たちは、ジャスモン酸イソロイシン(JA-Ile、図2)の生体内酸化代謝物である12-ヒドロキシジャスモン酸イソロイシン(12-OH-JA-Ile、図2)が、JA-Ileとは異なる受容体サブタイプ選択性をもつ活性型ホルモン様物質であることを明らかにしました(Plant J. 2023)。また同様に、JA-Ileの生合成中間体が、JA-Ileとは異なる機能を持つ新規活性型ホルモン様物質であることを明らかにしつつあります。これらの例を始めとして、重要な生理活性物質である植物ホルモンJA-Ileの生合成中間体や代謝物は、植物ホルモン本体とは異なる機能を持つホルモン様生理活性物質として働くことが明らかになってきました(図2)。私たちは、植物ホルモンの生合成や代謝に関係する酵素を研究し、その基質となる分子から、植物の機能を制御する新たな植物ホルモン分子の探索を行っています。

【植物ホルモンの分子進化】

植物は約4億5千万年前に陸上に進出したとされ、これに伴って、水中には存在しなかった新たな外敵である病原菌や食草昆虫などに対する防御応答の獲得が必須でした。これに呼応して、植物の防御応答を担う植物ホルモンJA-Ileの祖先に当たる始原植物ホルモンとその受容体を含むシグナル伝達系が発生したと考えられています(図3)。

ゼニゴケは陸上植物の祖先とされる始原植物であり、これを用いた植物ホルモンの起源に関する研究が活発に行われています。我々は、国際共同研究によって、C20-長鎖不飽和脂肪酸(C20=炭素数20個)から作られる始原ホルモンを、ゼニゴケから発見しました(PNAS, 2022、 iScience, 2024、図3)。我々は、化学者としての視点から、「なぜ」「どのようにして」ホルモン分子の形が進化したのか、に興味を持ちました。その結果、植物の進化に伴って起こった「生合成経路シフト」という現象がその原因であることを明らかにしつつあります。

【植物ホルモン類縁体の合成生物学】

近年、有用な天然物を化学的な全合成ではなく、遺伝子改変あるいは遺伝子導入した生物を使って作らせる合成生物学が盛んに研究されています。私たちは、植物ホルモンやその類縁体、生合成前駆体の生合成遺伝子を微生物に導入し、有機合成を用いずにこれらを合成する研究を行っています。

教育システム

- 論文勉強会:月1回、学部生対象、植物のケミカルバイオロジー・生化学・分子生物学に関する基礎知識と考え方を身につけるために重要論文を精読しています。特にロジックの組み立て方と実験方法を中心に理解を深めます。

- 研究テーマ別ディスカッション:各研究テーマ毎に月1回、全員対象、研究の進捗と戦略を議論し論文にまとめていきます。

- 論文紹介:月1回、全員対象、最新の論文を紹介します。

- 全体報告会:年2回、全員対象、研究の進捗を定期的にまとめます。

- 国内外研究打ち合わせ会:不定期、院生対象、国内外の共同研究先との研究打ち合わせに同席し、研究内容に関する議論を行います。